近期,市场关注焦点之一是:苹果是否可能将iPhone转回美国本土生产?

美银证券指出,技术上是可行的,美国有足够劳动力进行最终组装,但苹果全球供应链高度复杂,核心零部件仍需在中国、韩国等地制造,仅靠组装搬回美国几乎不现实,而整条供应链迁移耗时长、成本高、依赖严重。

苹果如今的生产体系,是过去数十年与全球数百家供应商深度协作建立起来的。即便美国具备足够劳动力完成组装工作,零部件的制造、子组件的整合仍需要在亚洲等地完成,然后再进口至美国组装。这种多地协作的供应模式若被打断,将对苹果现有节奏和成本控制造成巨大冲击。

目前,美银维持苹果“买入”评级与目标价250美元不变。

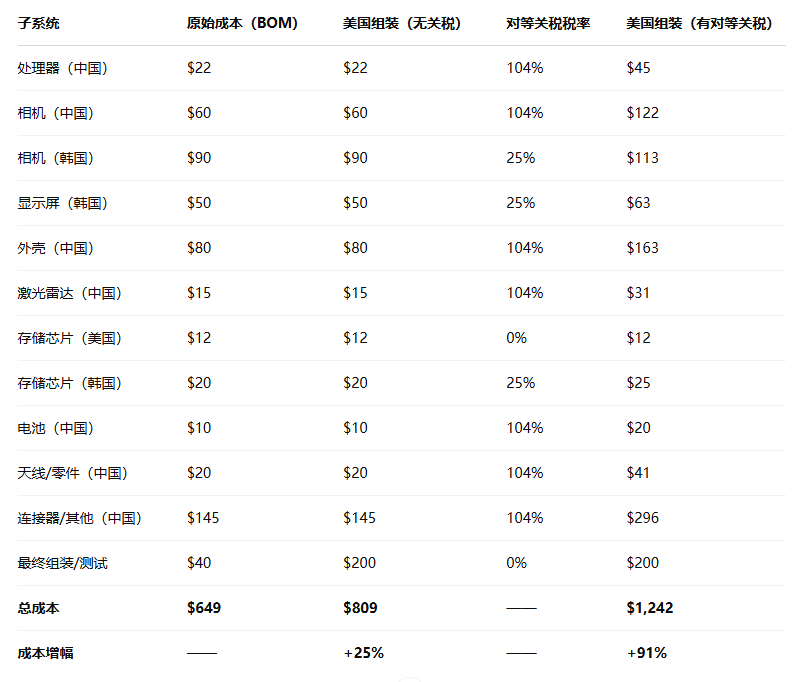

美银指出,若仅将iPhone 16 Pro Max的最终组装搬至美国,美银预计单是美国的人工成本,就可能推高整机成本25%。如果还叠加对等关税政策,对从中国、韩国进口的零部件征收关税,整机成本可能暴涨至91%。

举个例子。

最终整机成本从649美元升至1242美元!

因此,分析师直言:“除非美国对零部件给予广泛且长期的关税豁免,苹果才有可能认真考虑将生产线迁回本土。”

当然,面对潜在成本风险,苹果并非没有应对方案,例如继续增加印度产能,降低对中国的依赖,或者产品涨价,通过品牌力转嫁成本,或优化供应链,向供应商施压以降低采购价,亦可调整发布节奏,可能改为两年一更,减轻对产业链的冲击,还有可以加快自动化,用机器人取代部分人工组装流程。

美银维持苹果买入评级,核心逻辑包括。一是AI驱动换机潮,2025与2026财年预计迎来新一轮iPhone升级浪潮;二是服务营收持续增长,App Store、广告业务表现稳健;三是自研芯片提高利润率;四是稳定现金流与资本回购,提升股东回报;五是AI能力增强机构吸引力,苹果设备端推AI可带来新增长点。

制造回流看上去很美,但现实是成本压顶、供应链重构难如登天。